Orchideen-Biotope unter Druck! Was tun?

Eine Checkliste, um angemessene Schritte zum Biotopschutz einzuleiten

(siehe auch weitere Informationen unter Praktische Informationen).

Autoren: Gottfried Grimm, Christian Gnägi, Thomas Ulrich

Vorwort

Wir finden ein schönes Wiesen-Biotop mit interessanten Orchideen und bemerken, dass es in Gefahr ist, sei es durch drohende Verbuschung, durch Überweidung, zu frühes Mähen oder durch Düngung.

Oder wir finden im Mittelland Orchideen in einem stark genutzten Wald. Dieser Standort ist durch Lichtmangel, Ausholzen oder das Mähen des Wegrandes während der Vegetationszeit gefährdet.

Erste Schritte: Aufnehmen – Überlegen – Klug handeln

Zunächst verschaffen wir uns einen Überblick:

Welche Orchideen wachsen hier, wie viele, in welchem Umkreis?

Um welches Biotop handelt es sich: um ein Feuchtgebiet, eine Magerwiese, um einen Buchenwald?

Weiter überlegen wir, was der Landwirt, der Förster, die Gemeindearbeiter sich wohl gedacht haben, als sie die Orchideen in Gefahr brachten.

Haben sie unsere Lieblingsblumen gar nicht bemerkt?

Schliesslich entwickeln wir eine kluge Strategie: Wir zeigen dem Landwirt, dem Förster, was da Wunderbares wächst und blüht. Wir klären, auf welche Weise das gefährdete Gebiet gepflegt wird. Wenn möglich schlagen wir schonendere Massnahmen vor. Vor allem denken wir daran, dass „Dreinschiessen“, „Vorwürfe machen“, „Besser wissen“ oder mit „Vorschriften drohen“ nicht zum Erfolg führen.

Wir sind verständnisvolle, faire Partner, denn für Orchideen sensibilisieren können wir nur, wenn wir selber sensibel auftreten.

Wir wollen das Biotop erhalten. Was tun? Wir haben einen ersten Leitfaden erstellt, mit dem ihr aktiv werden könnt.

Die Voraussetzungen hierfür sind:

(1) Dieser Leitfaden ist ein Erstentwurf und kann durch eure Mitwirkung verbessert und verfeinert werden. Auf unserer Homepage werden der Leitfaden und die Checkliste stets auf dem neuesten Stand gehalten.

(2) Ergänzungen / Änderungen sind daher an die Webmasterin / Heftredaktion zu richten (Beate Waldeck / Thomas Ulrich)

(3) Wenn ihr im Namen der AGEO aktiv werden möchtet, so müsst ihr zuerst mit dem Präsidenten (inzwischen Beat Wartmann) Kontakt aufnehmen. Zum einen weiss der Vorstand dann über euer Vorgehen Bescheid, zum anderen kann euch durch den Vorstand auch Unterstützung gewährt werden.

Im Folgenden werden die Wege zum Biotopschutz aufgezeigt und die einzelnen Schritte möglichst konkret erklärt.

Naturschutzgebiet?

Es gibt NSG von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung (NHG Art. 4). Für alle sind die Naturschutzfachstellen der Kantone zuständig (NHG Art. 18a, b), wobei die Betreuung der lokalen NSG meist den betreffenden Gemeinden übertragen wird (oft Abteilung Umwelt oder Bau, Umweltfachstelle).

So werden z.B. im Kanton Aargau im Baugesetz §40 unter Natur-, Heimat-, Ortsbild- und Denkmalschutz der Kanton und die Gemeinden verpflichtet, einheimische Pflanzen und Tierarten und ihre Lebensräume zu bewahren, zu fördern oder unter Umständen neu zu schaffen (speziell Trockenstandorte, Magerwiesen, seltene Waldgesellschaften).

Spezifische NSG werden direkt von Pro Natura im Sinn eines Leistungsauftrags betreut. In diesem Fall kann die kantonale Geschäftsstelle von Pro Natura kontaktiert und das Problem mit den verantwortlichen Personen besprochen werden. Adresse unter www.pronatura.ch oder Mail an pronatura-kt@pronatura.ch (kt = Kantonskürzel z.B. für den Aargau pronatura-ag@pronatura.ch).

Wo findet man Informationen über die gesetzlichen kantonalen Grundlagen?

Mit Hilfe einer Google-Suche mit den Stichworten „Leitlinien Naturschutz“, “Leitlinien Biotopschutz“ und durch Hinzufügen des Kantons oder der Gemeinde kann man ausreichende Informationen erhalten. Hier ein exemplarischer Auszug:

Das Dokument Pro Natura Standpunkt „Welche Schutzgebiete braucht die Schweiz?“ findet man im rechten Infobereich der Seite

http://www.pronatura.ch/schutzgebiete

In diesem Grundsatzpapier (2006) zeigt Pro Natura den Stand der Schutzgebiete in der Schweiz auf und weist auf diverse Problematiken hin sowie auf ihr eigenes Engagement.

„Berner Naturschutz 5.2011 – Naturschutz in der Gemeinde“ findet man unter

http://www.vol.be.ch/vol/de/index/natur/naturfoerderung/publikationen.assetref/content/dam/documents/VOL/LANAT/de/Natur/Naturfoerderung/PUB_LANAT_NF_13_Naturschutz_in_der_Gemeinde_de.pdf

In diesem Dokument werden die gesetzlichen Grundlagen und die Verantwortlichkeiten aufgezeigt.

Auf der Seite http://www.fr.ch/daec/de/pub/naturschutz.htm findet sich der Entwurf zum Naturschutzgesetz und die Kontaktadresse des Kantons Fribourg.

Das ausführliche Naturschutzkonzept von Basel-Stadt (2001) findet sich unter

http://www.stadtgaertnerei.bs.ch/naturschutzkonzept_bs-2.pdf

Für den Kanton SO findet man das Waldreservatskonzept unter http://www.so.ch/fileadmin/internet/vwd/vkfaa/pdf/waldreservatskonzept_solothurn_v6.pdf

ansonsten hilft die Suche in der Gesetzsammlung http://bgs.so.ch sowie auf der Hauptseite http://www.so.ch/

Oder allgemein die Publikationen des BAFU unter http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/index.html?lang=de

(Linksammlung erstellt Anfang März 2012)

Trockenwiese / -weide?

Trockenwiesen und Feuchtgebiete sind den NSG gleichgestellt, unabhängig von ihrem nationalen, regionalen oder lokalen Status (NHG Art. 18 und NHV Anhang 1).

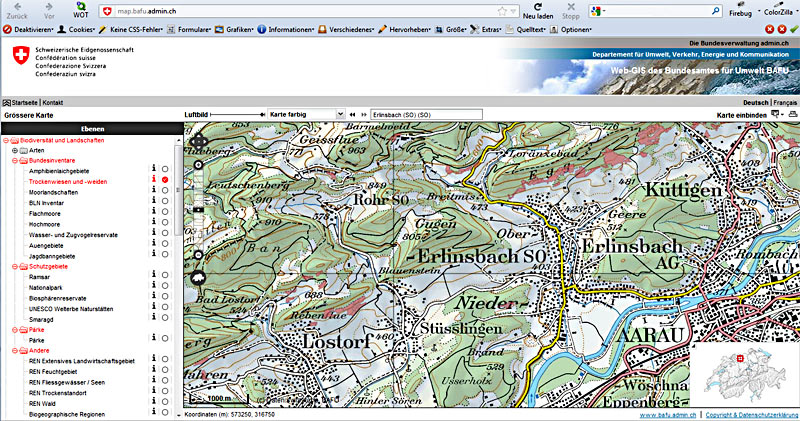

Jeder kann unter der Adresse http://map.bafu.admin.ch/ > Bundesinventare > Trockenwiesen und –weiden abklären, ob ein bestimmtes Gebiet im Bundesinventar der Trockenwiesen und –weiden erfasst ist.

Im Suchenfeld (oben) Ortsnamen oder Flurnamen gemäss der Swisstopo Karte 1:25000 eingeben. Auf dem Kartenausschnitt sind die Trockenwiesen rot gerastert.

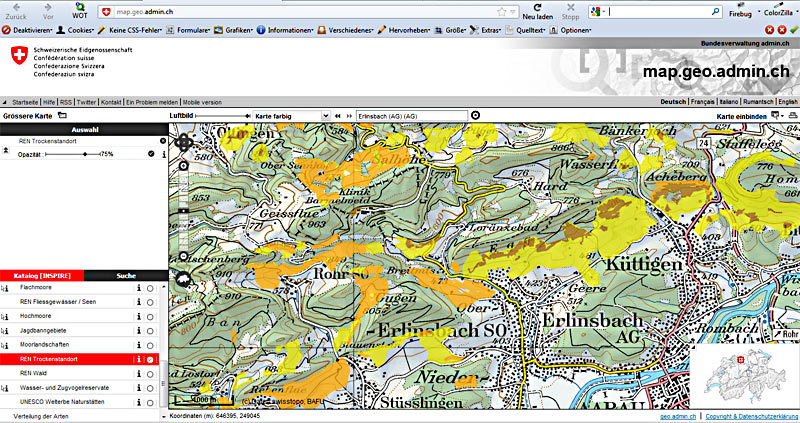

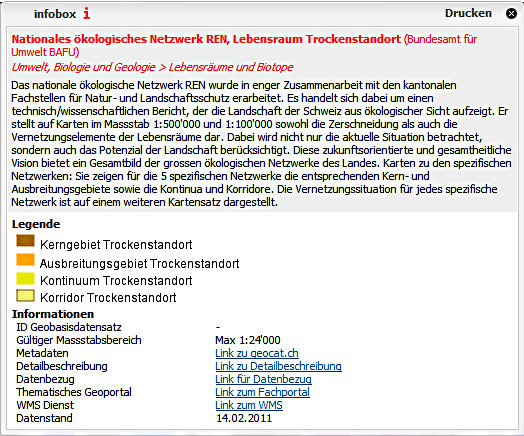

Auch über folgenden Link http://map.geo.admin.ch > Lebensräume und Biotope > REN Trockenstandort

erhält man z.B. Angaben über die ausgewiesenen Trockenstandorte

Während der erste Link lediglich die Kernzonen aufzeigt, werden im zweiten Link neben dem Kerngebiet auch das Ausbreitungsgebiet, das sogenannte Kontinuum und der Korridor des Trockenstandortes farblich dargestellt, wie die Infobox erläutert.

Wenn das gesuchte Gebiet als Trockenstandort ausgewiesen ist, kann man auf der Gemeinde die Pflegevereinbarungen / Bewirtschaftungsauflagen erfragen, wie z.B. Düngeverzicht, Schnittzeitpunkt usw.

Bei Flachmooren ist abzuklären, ob es sich um ein Flachmoor von nationaler Bedeutung handelt und ob die Pufferzonen bereits ausgeschieden sind. Hier unterstützen die beiden genannten Links ebenfalls (Stichwort ‚Hochmoore’ ‚Flachmoore’).

Dokumentation – erstes Monitoring

Um überhaupt eine Grundlage für eine Diskussion mit der Gemeinde, dem Besitzer und/oder dem Bewirtschafter zu haben, ist es unerlässlich, eine genaue Bestandesaufnahme der Flora und Fauna in dem zu schützenden Gebiet zu erstellen.

Hierbei sind natürlich die geschützten Arten (auch Rote Liste oder Liste der National Prioritären Arten – beide können auf der BAFU-Seite - siehe Link oben - bezogen werden) von zentraler Bedeutung. Eine mehrjährige Beobachtung hilft zudem, die Veränderungen festzustellen. Bei lokalen Naturschutzvereinen finden sich unter Umständen Kenner der Gebiete, die einem ausführlichere Angaben zum Gebiet machen können. Diese können auch die ersten „Verbündeten“ für die späteren Gespräche sein. Auch die Besitzer/Bewirtschafter können einen Beitrag zur Kenntnis der Artenvielfalt ihrer Nutzungsgebiete leisten.

Kontakt mit der Gemeinde

Die Umsetzung der Naturschutzverordnung(en) liegt normalerweise bei der Gemeinde. Auf der Gemeindeverwaltung kann man sich erkundigen, ob die Parzelle von der Gemeinde bereits geschützt worden ist und daher Bewirtschaftungsauflagen bestehen. Hier erhält man auch Auskunft über den Besitzer der Parzelle und wer die Parzelle bewirtschaftet.

Es ist sinnvoll, das Thema in der Gemeinde grundsätzlich zu lancieren, vor allem wenn es verschiedene bedrohte Orchideenstandorte ausserhalb der Schutzgebiete hat. Es lohnt sich die kantonale Naturschutzgesetzgebung wegen den Zuständigkeiten zu studieren. Im Kt. Bern sind z.B. die Gemeinden auf ihrem Gebiet für den Vollzug des Artenschutzes zuständig. Dieses grundsätzliche Vorgehen bringt den Vorteil, dass eine Finanzierung unter Umständen gesichert ist, die Massnahmen / Erfolgskontrollen koordiniert erfolgen und alle Grundbesitzer gleich behandelt werden.

Durch die Gemeinde ist die Nachhaltigkeit der Massnahmen garantiert, denn sie hat oft mehr Gewicht und Beziehungen als wir Einzelne. Unsere Rolle als Fachperson ist somit beratend und unterstützend (Kartierung, Vorschlag von Pflegemassnahmen, Begleitung der Massnahmen, Erfolgskontrolle).

Im Kanton Thurgau gibt es z.B. in jeder Gemeinde einen sogenannten Schutzplan. Darauf sind Naturobjekte wie Hecken, kleine Feuchtgebiete und Hochstammobstgärten aufgeführt. Pro Natura Thurgau hat sich dafür eingesetzt, dass in diesen Schutzplänen auch extensive Wiesen als Schutzobjekte eingetragen werden. Etwa zwei Drittel der Gemeinden sind diesem Wunsch nachgekommen. Ist eine Wiese entsprechend geschützt, so kann die Gemeinde im Rahmen des kommunalen Beitragsreglements Pflegemassnahmen finanziell unterstützen und entsprechende Pflegevorschriften erlassen.

Besitzer / Bewirtschafter - Gespräch suchen

Gespräche mit den Bewirtschaftern können gut verlaufen, solange man sie nicht anklagt und ihnen Vorwürfe macht.

Wenn möglich sollten dem Bewirtschafter die entdeckten Kleinode gezeigt werden und ihm die Bedeutung einer Erhaltung des Biotops erklärt werden. Im Gespräch kann man nach Gründen für den momentanen Zustand des Biotops fragen. Weiter kann man Hinweise geben, was der Bewirtschafter allenfalls ändern könnte.

Hier könnte die Situation kritisch werden, denn nun fordert man Aktionen des Bewirtschafters, die unter Umständen seine Zeit, Arbeitskraft oder sogar Geld kosten.

Dies ist ein Grund mehr, das Thema über die Gemeinde, bzw. Landschafts-/Naturschutzkommission anzugehen und diese Kommissionen bei den Gesprächen mit dem Bewirtschafter einzubinden.

Es ist unter Umständen sinnvoll, gemeinsam mit den Bewirtschaftern/Gemeinden Lösungen zu suchen. Zum Beispiel können zur Entbuschung und zum Mähen von Parzellen, die verganden, Forstdienste, örtliche Vereine, Pro Natura und WWF Hand bieten. Aber auch Jungjäger, die Hege-Einsätze leisten müssen, Arbeitslosenprojekte, Zivildienstleistende, Firmenprojekte, Seniorengruppen oder Schulklassen könnten in ihrer Gemeinde aktiv werden.

Weiteres Monitoring – Erfolgskontrolle

Wenn die Naturschutzvereine selbst aktiv werden oder Pflegemassnahmen ausführen, müssen die Flächen entweder vertraglich gesichert werden (Dienstbarkeitsvertrag) oder es soll mindestens dafür gesorgt werden, dass die Flächen im Rahmen des kommunalen Schutzplanes als Schutzobjekt ausgeschieden sind.

Unter Umständen kann ein Anmahnen von Pflegemassnahmen bzw. eine Korrektur der Pflegemassnahmen im Laufe der Jahre notwendig werden.

Daher ist eine regelmässige Nachkontrolle des betroffenen Gebietes auf jeden Fall über mehrere Jahre hinweg notwendig. Es gibt Beispiele für Biotopsicherung in Waldgebieten, wo mit einer Dreijahreskontrolle aller Standorte - inkl. Nachführung der Kartierung - erfolgreich gearbeitet worden ist.

Im AGEO Vortrag am 14. Juni wird von Jakob & Christian Gnägi ein erprobtes Vorgehen mit den Gemeinden im Berner Mittelland vorgestellt.

Eine Checkliste zum Biotopschutz

Die Checkliste zum Herunterladen

Art des Biotops / Koordinaten des Biotops / Ausdehnung |

|

|

Gemeinde / Flurname |

|

Gemäss Topogr. Karte |

Besonderheiten des Biotops dokumentiert |

|

Extradokument mit Detailangaben zur schützenswerten Flora/Fauna |

Schutzstatus abgeklärt |

|

|

Kartenauszug erstellt |

|

|

Vorgaben Kanton / Gemeinde abgeklärt |

|

Was ist speziell zu beachten? |

Weitere Kenner des Biotops ermitteln; |

|

Liste mit Namen und Kenntnisse zusammenstellen |

Besitzer / Bewirtschafter ermittelt |

|

Liste mit Namen, Nutzung des Biotops sowie, wenn bereits möglich, bisherige Pflegemassnahmen zusammenstellen |

Ansprechpartner in der Gemeinde bzw. im Kanton ermittelt |

|

Liste mit Namen sowie bis jetzt vereinbarte Pflegemassnahmen zusammenstellen |

Gespräch mit dem Besitzer / Bewirtschafter geplant |

|

Eigene Vorgehensstrategie auf Grund der Dokumentation festlegen (aufzeigen der Chancen, keine Vorwürfe) |

Termin mit Besitzer / Bewirtschafter und/oder Gemeindeverantwortlichem festgelegt |

|

Am besten zu einer Jahreszeit, in der man die Qualität des Biotops aufzeigen kann. |

Konnten beim Treffen bereits Massnahmen beschlossen werden |

|

Wenn ja, dokumentieren |

Wenn nein am Ball bleiben u.U. weitere Treffen vereinbaren |

|

Mailverkehr dokumentieren |

Falls nicht durch Gemeinde / Kanton geregelt, in den nächsten Jahren Gebiet auf Veränderungen dokumentieren |

|

Austausch der Daten mit der Gemeinde; im Gespräch bleiben |

Impressum & Datenschutz | Kontakt | Mail Webmaster | AGEO © 2024

Aktualisiert 21. 02. 2019

www.ageo.ch Der Ausdruck der umfangreichen Bildern ist deaktiviert.

www.ageo.ch Der Ausdruck der umfangreichen Bildern ist deaktiviert.  ausblenden

ausblenden