Neue Orchideensorten in der Schweiz

Bericht von Ruedi Peter

Als das Buch "Die Orchideen der Schweiz und angrenzender Gebiete" (REINHARD et al.) veröffentlicht wurde, hatten wir Autoren die Meinung, dass das Artenspektrum in der Schweiz vollständig erfasst ist. In der Schweiz als kleines Land mit sehr guter Durchforschung, würden kaum neue Taxa, Arten oder Unterarten, zu finden sein. Wir hatten 68 Taxa auf der Stufe von Art und Unterart vorgestellt. Weitere Untersuchungen in den letzten Jahren haben aber gezeigt, dass wir uns geirrt hatten. 7 neue Taxa sind aufgetaucht. Was sind die Gründe für diese überraschende Wendung?

| 1. | In der Schweiz werden auch heute viele Lebensräume beeinträchtigt oder zerstört, dies durch intensivierte landwirtschaftliche Nutzung oder Überbauung. Diese in Mitteleuropa wohlbekannten Prozesse sind verantwortlich für die Abnahme der Artenzahl. |

| 2. | Die kleinräumige Gliederung, insbesondere im Alpengebiet, bietet viele abgelegene, bis jetzt kaum begangene Gebiete. Hier sind überraschende Funde immer noch möglich. |

| 3. | Der Wert extremer Lebensräume wird erst jetzt erkannt. So werden z. B. die letzten Reste der Auenwälder heute näher untersucht. Selbst in kleinen Restbiotopen sind interessante Funde möglich. |

| 4. | Taxonomische Fortschritte, für einige sind es wohl eher Rückschritte, hatten erwartungsgemäss auch ihre Auswirkungen auf die Orchideenflora der Schweiz. |

7 Taxa wurden erstmals nachgewiesen oder ihre Eingeständigkeit erkannt:

Dactylorhiza incarnata (L.) SOÓ ssp. pulchella (DRUCE) SOÓ

Dactylorhiza savogiensis D. TYTECA & GATHOYE

Epipactis distans ARVET-TOUVET

Epipactis fageticola (Hermosilla) J. Devillers-Terschuren & P. Devillers

Epipactis neglecta (H. KÜMPEL) H. KÜMPEL

Epipcatis placentina BONGIORNI & GRÜNANGER

Epipactis rhodanensis A. GEVAUDAN & ROBATSCH

Nigritella austriaca (TEPPNER & E. KLEIN) DELFORGE

Die folgende Art ist sehr selten und fast ganz verschwunden:

Orchis laxiflora LAM.

Viele der wenigen alten Angaben aus der Schweiz sind als kritisch anzusehen. So beziehen sich die Fundangaben

aus dem Gebiet Bieler- und Neuenburgersee vermutlich auf Orchis palustris JACQ., siehe auch SCHMID.

Einzig aus dem Tessin und aus dem Kanton Genf sind vertrauenswürdige Nachweise vorhanden.

Die beinahe Zerstörung des letzten Standortes von Orchis laxiflora in der Schweiz ist schon fast

eine Geschichte für das Lehrbuch. Noch Ende der achtziger Jahre fand man in einem Hangmoor bei Sonvico TI

gegen 50 Pflanzen. Dem Landbesitzer waren diese Pflanzen und vor allem die Botaniker, die den Standort aufsuchten,

ein Dorn im Auge. Kurzerhand funktionierte er das Hangmoor in eine Eselsweide um. Der Erfolg war durchschlagend.

Innert weniger Jahre verschwanden die Orchideen. Heute ist die Weide wieder aufgelassen. Die Esel haben ihren

Dienst getan, Orchis laxiflora ist verschwunden, ihr letzter natürlicher Standort in der Schweiz

fast ganz vernichtet. In letzter Zeit werden aber wieder Orchis-laxiflora-Pflanzen gesehen. Seit einigen

Jahren wird versucht, diese Art wieder in der Schweiz anzusiedeln. Auf einem Privatgrundstück oberhalb der

Magadino-Ebene, ebenfalls im Kanton Tessin gelegen, wurden einige Pflanzen ausgebracht. Leider stammen diese

nicht aus der Region. Eine Entnahme aus einem der wenigen individuenarmen Standorte in Oberitalien liesse sich

allerdings auch kaum verantworten. Die angesalbten Pflanzen stammen aus einem trocken gelegten Flachmoor in der

Türkei. Sie scheinen sich gut eingewöhnt zu haben und blühen regelmässig.

Es ist wohl kein Zufall, dass die neuen Nachweise aus den in den letzten Jahren "turbulenten" Gattungen

stammen: Dactylorhiza, Epipactis und Nigritella. In diesen Gattungen wurden viele für

Europa neue Arten beschrieben.

Dactylorhiza incarnata (L.) SOÓ var. pulchella DRUCE

Von Dactylorhiza incarnata wurden mehrere Varietäten und Unterarten beschrieben. Sie zeichnen sich im

Allgemeinen durch eine konstante Merkmalskombination aus (siehe z. B. LANDWEHR, S. 126 ff.).

Die Nominatform ist eine gut bekannte Art. Sie zeichnet sich aus durch einen kräftigen Wuchs, lange, den

Blütenstand z. T. überragende, ungefleckte Blätter, und die hell- oder dunkelfleischfarbenen

Blüten. Sie kommt in der ganzen Schweiz vor, vorzugsweise auf sehr nassen Stellen in Flachmooren und

Hangmooren. Im schweizerischen Mittelland blüht sie im Mai und im Juni. Am Ende oder nach ihrer Blütezeit

beginnt eine andere Form von Dactylorhiza incarnata zu blühen. Sie ist zierlicher, schlanker,

die Blätter sind schmaler und erreichen den Blütenstand nicht. Die Blüten sind dunkler gefärbt,

die Schleifenzeichnung der Lippe ist sehr auffällig. Diese Pflanzen wurden von DRUCE 1917 aus England als var. pulchella beschrieben.

Dactylorhiza savogiensis D. TYTECA & GATHOYE

1990 beschrieben TYTECA und GATHOYE mit Dactylorhiza savogiensis eine neue Art aus den Alpen südlich

des Genfersees, genauer aus Savoyen. Die klassischen Standorte in der Schweiz liegen im Grenzgebiet von Kanton

Wallis und von Frankreich, so zum Beispiel am Lac d'Emosson. Sie wächst in der Schweiz ausschliesslich in

höheren Gebirgslagen ab 1800 bis 1900 m. Hier bildet sie zuweilen sehr grosse Bestände. Ähnliche

Pflanzen findet man im Alpenraum auch weiter östlich in den Kantonen Graubünden, Tessin und Uri. Am

Oberalppass im Kanton Graubünden kommt sie in grossen Beständen vor.

Dactylorhiza savogiensis unterscheidet sich von Dactylorhiza maculata und Dactylorhiza fuchsii

durch den kräftigeren Habitus und grundständige grosse Blätter. Einige Pflanzen machen oft den

Eindruck von Hybriden von Dactylorhiza fuchsii (DRUCE) SOÓ und Dactylorhiza majalis (RCHB.)

HUNT & SUMMERH.

Die Blütenfärbung ist dunkelrosa, die Lippen sind lang zugespitzt, und die Lippenränder oft

aufgebogen, die Schleifenzeichnung ist sehr ausgedehnt. Ähnliche Pflanzen findet man im Alpenraum auch

weiter östlich. Deutlich zu Dactylorhiza savogiensis tendierende, nur mehr mit wenigen typischen

Dactylorhiza fuchsii vermengte Bestände, sind erst in höheren Lagen zu beobachten. Eines

überrascht jedoch nicht: Kommen mehrere Dactylorhiza-Arten am gleichen Standort vor, treten immer

wieder Hybridschwärme auf. Es ist dann schwierig, die einzelnen Arten sauber zu trennen.

Nigritella nigra (L.) RCHB. fil.

Interessanterweise gingen die Neubeschreibungen und Wiederentdeckungen von Arten und Unterarten in der Gattung

Nigritella an der Schweiz fast spurlos vorüber. Während für die Ostalpen und Dolomiten

9 Taxa angegeben werden, und in den Westalpen immer noch 4 Taxa, waren es in der Schweiz nur 2, nämlich

Nigritella nigra (L.) RCHB. fil. und Nigritella rubra (R. WETTST.) K. RICHTER. Auch hier bemühen

wir Schweizer uns an den Anschluss an Europa und können den Artenbestand neu mit 3 angeben

(Nigritella nigra, Nigritella rhellicani TEPPNER & E. KLEIN, Nigritella rubra).

In den Alpen ist Nigritella rhellicani, das Männertreu, weit verbreitet. Sie wächst hier v. a.

auf kurzrasigen Weiden in den Alpen. Wenige Standorte findet man auch in den Weiden der hohen Lagen des Juras.

Vor wenigen Jahren wurde in den Westalpen Nigritella nigra gefunden. Es hat sich nun gezeigt, dass deren

Areal bis in den Jura reicht. Hier findet man sie auf wenigen Standorten in der Gegend oberhalb von Bieler- und

Neuenburgersee.

In den vegetativen Teilen, das heisst Grösse, Blattzahl und Blattstellung sind zwischen Nigritella rhellicani

und Nigritella nigra kaum Unterschiede auszumachen. Die Unterschiede zeigen sich bei der Blütenstandsform,

der Blütengrösse und der Gestaltung des Rand der Brakteen. Die Bestimmung von Nigritella wird aber

immer mit einem Rest Zweifel behaftet sein. Die Unterscheidung der einzelnen Taxa beruht auf wenigen Merkmalen,

und diese sind zum Teil nur mit der Lupe zu erkennen. Die Blütenstände sind bei Nigritella nigra viel

kleiner und weniger hoch, d. h. sie haben eher Kugelform oder die Form einer Halbkugel. Bei Nigritella rhellicani

sind sie oval oder haben Eiform. Die Blüten sind bei Nigritella nigra deutlich grösser.

Gerade bei Epipactis wurden in letzter Zeit viele neue Arten beschrieben, wie folgende Zusammenstellung zeigt:

Taxa (Arten, Unterarten, Varietäten) in der Gattung Epipactis in einigen Feldführern für Europa,

Nordafrika und Vorderasien

BAUMANN UND KÜNKELE (1982) 17 Taxa

SUNDERMANN 18 Taxa

BUTTLER 22 Taxa

BAUMANN UND KÜNKELE (1988) 23 Taxa

DELFORGE (1994) 36 Taxa

DELFORGE (2005) 52 Taxa

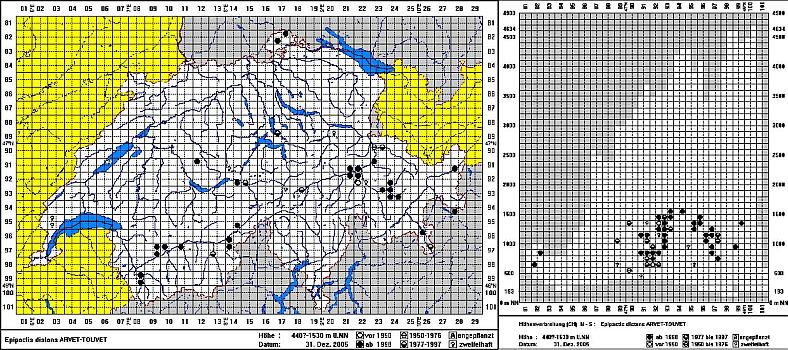

Epipactis distans ARVET-TOUVET

Schon seit längerer Zeit sind aus den inneralpinen Tälern eigenartige Epipactis-Pflanzen mit kleinen fast kreisrunden Blättern bekannt. Sie sind so lang oder kürzer als ein Internodium. Man findet sie in trocken-warmen Föhrenwäldern und auf Magerwiesen in tiefen bis mittleren Lagen. Das Hauptverbreitungsgebiet liegt in den Kantonen Graubünden und Wallis. Diese Epipactis zeichnet sich aus durch

| • | kleine runde Blätter, die kürzer oder so lang wie ein Internodium sind |

| • | die konstante Blütenfärbung (grünliche Perigonblätter, weissliche bis rosa Lippe) |

| • | die fakultative Autogamie, d. h. der Pollen zerfällt sehr früh |

| • | frühe Blütezeit, die mindestens 2 Wochen vor derjenigen von Epipactis helleborine liegt |

| • | Standort in trocken-warmen Pinus-Wäldern oder auf Magerwiesen. |

| Beschreibung | Pflanze 15-85 cm hoch; Stängel steif, dick, kräftig, hellgrün,

oben filzig behaart; unten 2-3 scheidige Schuppenblätter, darüber 3-8 spiralig angeordnete Laubblätter,

grösste Laubblätter eiförmig, 5-6.5 cm lang, löffelförmig, nach oben gerichtet;

Blütenstand dicht- und vielblütig, mit bis zu 70 annähernd einseitswendig angeordneten Blüten.

Die Blüten sind gross, abstehend bis leicht nickend; Perigonblätter weit abstehend bis leicht zusammengeneigt,

grünlich-weiss, Petalen und Lippe mehr oder weniger rosa überlaufen. Sepalen 9-14 mm lang, eiförmig,

aussen leicht behaart, hellgrün. Petalen wenig kleiner, mehr oder weniger intensiv rosa überlaufen.

Lippe 8-10 mm lang, Hypochil halbkugelig, innen grünbraun oder rotbraun, mit Nektar gefüllt, Epichil

weisslich-grün, Mittelleiste dunkler gefärbt, so lang wie breit, Spitze zurückgebogen, mit 2

glatten grossen Wülsten. Fruchtknoten gestielt, behaart, an der Basis rot überlaufen. |

| Blütezeit | Anfang Juni bis Ende Juli. |

| Häufigkeit | Selten. |

| Verbreitung CH | Inneralpine Trockentäler (Wallis, Vorderrheintal, Raum Filisur, Unterengadin,

und Puschlav), Kanton Schaffhausen. |

| Biotop | In lichten und trockenen Föhrenwäldern, seltener in Halbtrockenrasen,

sonnige Weg- und Strassenränder. Vom Tiefland bis 1500 m NN. |

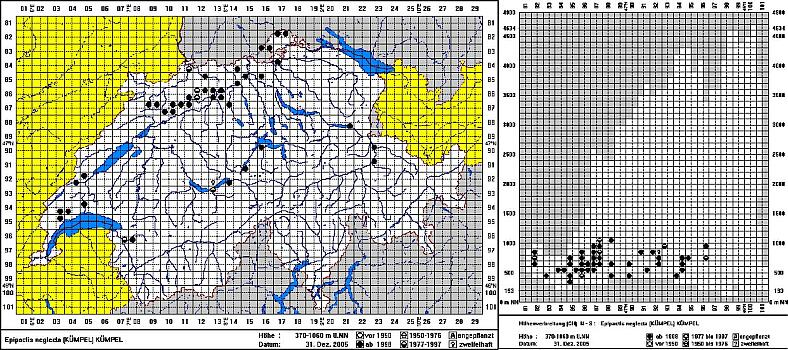

Epipactis neglecta (H. KÜMPEL) H. KÜMPEL

Schon lange waren mir eigenartige Epipactis-Pflanzen aus dem Jura bekannt. Erst Anfang der neunziger Jahre fiel mir dann die grosse Übereinstimmung mit der von KÜMPEL beschriebenen Epipactis neglecta auf. Epipactis neglecta ist eine typische Buchenwaldpflanze. Hier trifft man sie an schattigen und krautfreien Stellen. Trotz des schattigen Standortes blüht sie ca. 2 Wochen vor Epipactis helleborine. Typische Merkmale sind

| • | zweizeilig angeordnete Blätter |

| • | unterstes Blatt weit vom Boden entfernt |

| • | Brakteen sehr gross, das unterste laubblattähnlich |

| • | konstante Färbung (grünliche Perigonblätter, weisslich bis rosa Lippe) |

| • | Übergang zwischen Epichil und Hypochil sehr eng und gleicht einem Schlüsselloch |

| • | fakultativ autogam, das heisst die Rostelldrüse ist ausgebildet, vertrocknet aber rasch, der Pollen beginnt zu zerbröckeln und auf die Narbe zu fallen. |

Epipactis neglecta wurde in der Zwischenzeit in vielen Gebieten Mitteleuropas nachgewiesen. In der Schweiz trifft man sie hauptsächlich im Jura. Wenige Standorte hat sie auch in Föhntälern der Nordalpen.

| Beschreibung | Pflanze 20-80 cm hoch, Stängel oberwärts leicht behaart,

Blätter am Stängel verteilt, über den Schuppenblättern 3-6 grüne, oft schlaff

herabhängende Laubblätter, grösste Blätter eiförmig-lanzettlich, 5-10 cm lang,

2-4 cm breit, die obersten tragblattartig. Blütenstand bis 25 cm lang mit bis zu 30 locker stehenden

Blüten. Brakteen lineal-lanzettlich, die untersten blattartig, viel länger als die Blüten.

Blüten mittelgross, leicht nickend, hellgrün, Petalen leicht, Lippe dunkler rosa überlaufen,

Perigonblätter leicht zusammenneigend. Sepalen lanzettlich, 10-12 mm lang, hellgrün bis grün.

Petalen kleiner, weisslich-grün, zum Teil leicht rosa überlaufen. Lippe bis 10 mm lang, Hypochil

innen hellrot oder hell braunrot, napfförmig, manchmal mit Nektar gefüllt, Epichil rosa gefärbt,

länger als breit, nach unten gebogen oder verdreht, Rand heruntergeschlagen, Höcker schwach

ausgeprägt, Übergang zwischen Hypochil und Epichil sehr eng und !-förmig. Fruchtknoten

gestielt, fast kahl, Basis grün. |

| Blütezeit | Mitte Juli bis August. |

| Verbreitung CH | Hauptverbreitungsgebiet ist der Jura, weitere isolierte

Vorkommen gibt es am Brienzersee, bei Chur und im Kanton Luzern. Vom Tiefland bis 1100 m NN. |

| Biotop | Schattige, unterwuchsarme Buchen- und Laubmischwälder auf lockeren Kalkböden. |

Epipactis rhodanensis A. GEVAUDAN & ROBATSCH

Bei einer weiteren neu für die Schweiz nachgewiesenen Art frage ich mich, wieso es eigentlich bis

zum Erstfund so lange gedauert hat. Das Hauptvorkommen liegt nämlich mitten in der Stadt Genf entlang

des Flusses Arve, sozusagen in der Hundetoilette.

Epipactis rhodanensis gehört zu den erst in letzter Zeit beachteten Arten der Auenwälder.

Man könnte nun vielleicht meinen, dass diese Auenwaldarten nur in grossen und unberührten Wäldern

vorkommen. Dass dem nicht so ist, zeigen die Standorte bei Genf und bei Olten. Hier kommt sie in einem sehr schmalen Uferwaldstreifen vor, eingeklemmt zwischen einem Wanderweg und dem Aareufer. Ein Umweltfaktor scheint entscheidend

zu sein: die regelmässigen Hochwasser. Dann nämlich wird der Boden intensiv durchfeuchtet und vor allem

die Laubstreu entfernt. Wenn nun allerdings das Hochwasser zum falschen Zeitpunkt eintrifft, können die

schmächtigen Pflanzen einem Vollbad zum Opfer fallen. Der sehr elastische Stängel ist eine Anpassung daran.

Epipactis rhodanensis blüht sehr früh, schon ab Mitte Juni. Sie ist sehr zierlich und hat nur kleine

Blätter. Die Blüten sind klein und wenig variabel. Auch Epipactis rhodanensis ist fakultativ autogam.

Die Erstbeschreibung stammt aus dem Rhonetal bei Lyon. In der Schweiz findet man sie nur in weit auseinander

liegenden Gebieten, im Kanton Genf, im Wallis entlang der Rhone, am Neuenburgersee, bei Olten und bei Brugg,

wobei sie nur im Kanton Genf häufiger ist. Intensive Suche in den dazwischen liegenden Gebieten brachte

bis jetzt keinen Erfolg.

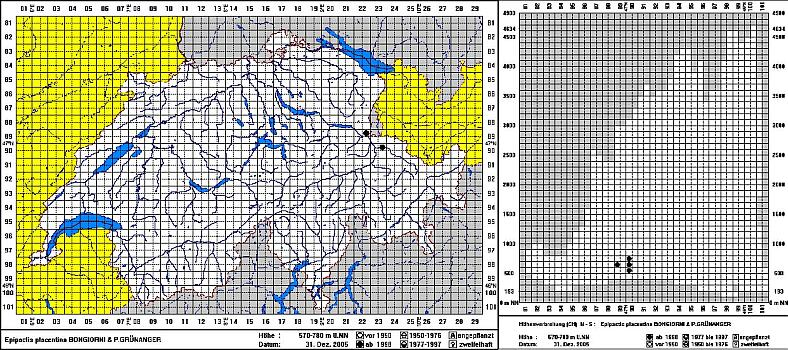

Epipactis placentina BONGIORNI & GRÜNANGER

Die letzte neue Art wurde erst vor kurzer Zeit von Christian Burri bei Malans entdeckt. In der Schweiz sind bis jetzt erst Populationen aus dem Churer Rheintal bekannt. Sie kommt hier in Buchen-, Föhren- und Lärchenwäldern über Bündner Schiefer vor. Epipactis placentina hat eine eigenartige Verbreitung. Sie wurde bis jetzt nur an wenigen weit auseinander liegenden Stellen gefunden: auf Sizilien, in Westfrankreich, in Nord- und Mittelitalien, in der Slowakei. Epipactis placentina hat viel Gemeinsames mit Epipactis muelleri, so zum Beispiel die Säulenstruktur. Allerdings weicht sie in vielen Merkmalen so konstant von dieser ab, dass der Status als eigene Art gerechtfertigt ist. Sie ist viel zierlicher, ihre Blüten sind viel kleiner, das unterste Brakteum ist überdimensional gross. Zudem sind die Blüten immer rot überlaufen und das Epichil auffällig dreieckig geformt. Wenn beide Arten zusammen wachsen, kann es auch Hybriden geben. Das verwundert, sind doch beide Arten autogam.

| Beschreibung | Pflanze 15-50 cm hoch, Stängel grün, oben behaart. Unten 2-3

Schuppenblätter, darüber 3-8 Laubblätter, diese spitz eiförmig, flach ausgebreitet,

gegen oben gerichtet, am Rande gewellt, die grössten 3.5-6.5 cm lang, 3-4 cm breit, im unteren Drittel

konzentriert, die obersten tragblattartig. Blütenstand bis 20 cm lang mit bis 40 locker bis dicht

stehenden Blüten. Blüten klein bis mittelgross, hängend, Perigonblätter zusammengeneigt,

grün, intensiv dunkelrosa überlaufen, Lippe rot. Sepalen 7-9 mm lang, eiförmig-lanzettlich,

grün, dunkelrosa überlaufen. Petalen kleiner, grün, dunkler rosa als die Sepalen. Lippe 6-8

mm lang, Hypochil innen rot gefärbt, napfförmig, mit Nektar gefüllt, Epichil rot, so lang wie

breit, zugespitzt, nach vorne gestreckt, Rand oft aufgewölbt, basale Höcker schwach ausgebildet,

Übergang von Hypochil zu Epichil sehr breit. Fruchtknoten gestielt, fast kahl, Basis weisslich-grün

oder rötlich. Säule sehr kurz, Rostelldrüse fehlend, Pollenschüssel fehlt, Anthere sitzend,

die Pollinien ragen über die Narbe hinaus und zerfallen rasch, Narbenfläche senkrecht nach unten

gerichtet. Selbstbestäubung. |

| Blütezeit | Mitte Juli bis August. |

| Verbreitung CH | Nur im Churer Rheintal (Kantone Graubünden und St. Gallen). Von tiefen

Lagen bis 800 m NN. |

| Biotop | Sonnige, warme Lagen (mildes Klima mit wenigen Niederschlägen und häufigem Südwind) xerotherme offene Standorte, lichte Laubmischwälder mit Buchen auf trockenen Hangschuttböden aus Bündner Kalkschiefer. |

Epipactis fageticola (Hermosilla) J. Devillers-Terschuren & P. Devillers

DI ANTONIO & VEYA haben sie als Epipactis stellifera beschrieben. Sie fanden sie im Kanton Waadt oberhalb des Genfersees. Sie wächst hier an einem kleinen Bergfluss in einem regelmässig überschwemmten Auenwald aus Weisstanne, Fichte und Erlen und auch in einem feuchten Graben im Fichtenwald. Im Rhonetal bei Genf kommt sie auch in Auenwäldern aus Weiden und Pappeln auf Kies und Sand entlang von Fliessgewässern und Seen vor. Sie zeichnet sich durch kleine Blüten aus mit grünlichem Perigon und einer weisse Lippe. Epipactis fageticola ist autogam. Der Stängel ist unbehaart. Die ersten Hinweise auf diese Art stammen von verschiedenen Forschern (CHARLIER & VAUTHEY). Sie fanden im Kanton Genf zusammen mit Epipactis rhodanensis auch abweichende Pflanzen mit weissen Blüten. Sie bezeichnen sie als varieté blanche von Epipactis rhodanensis. Diese Form wird immer wieder zusammen mit Epipactis fageticola am gleichen Standort gefunden, so auch im französischen Rhonetal. Epipactis fageticola und Epipactis stellifera sind identisch. Epipactis fageticola gehört in die Verwandtschaft von Epipactis phyllanthes G. E. SMITH. Mit dieser hat sie die grün-weissen Blüten und den kahlen Stängel gemeinsam. Durch diese beiden Merkmale lässt sie sich auch gut von Epipactis rhodanensis unterscheiden.

| Beschreibung | Pflanze 15-35 cm hoch, Stängel dünn, grün, oben kahl. Unten 2

violettrote Schuppenblätter, 2-4 ovale-lanzettliche Laubblätter, diese spitz eiförmig, die

grössten 1-3.5 cm lang, 0.7-1.5 cm breit, Blütenstand 4-8 cm lang mit 6-14 locker stehenden Blüten.

Blüten klein, abstehend-hängend, Perigonblätter zusammengeneigt, hellgrün, 4-5 mm lang, Sepalen

hellgrün, Petalen weisslichgrün, Hypochil innen grün, halbkugelförmig, mit Nektar, Epichil

weiss-hellgrün, herzförmig, Spitze zurückgeschlagen, 3 mm lang, 3 mm breit, Säule sehr kurz,

Rostelldrüse fehlend, Pollenschüssel entwickelt, Anthere gestielt, Pollen zerfallen rasch,

Narbenfläche leicht nach unten gerichtet. Selbstbestäubung, Antheren haben rasch Kontakt mit

der Narbe. |

| Blütezeit | Mitte Juli bis August. |

| Verbreitung CH | Nur im Genferseegebiet. Von tiefen Lagen bis 850 m NN. |

| Biotop | Wälder aus Tannen, Fichten und Buchen, die von Herbst bis Frühling überschwemmt sind, im Sommer trocken. Boden leicht sauer (pH 6.2 - 7.1) |

Es ist nun anzunehmen, dass mit diesen neuen Taxa der Grossteil der Schweizer Orchideenflora bekannt ist. Aber, ich bin mit meinen Freunden schon wieder etwas Neuem auf der Spur. Aus den Schweizer Alpen wurden weiss-rot blühende Nigritellen gemeldet, nicht als Einzelpflanzen, sondern in grossen Populationen. Deshalb: Fortsetzung folgt!

Literatur

BAUMANN, H & S. KÜNKELE (1982): Die wildwachsenden Ochideen Europas. - Stuttgart.

BAUMANN, H & S. KÜNKELE (1988): Die Ochideen Europas. - Stuttgart.

BUTTLER, K. P. (1986): Orchideen. Die wildwachsenden Arten und Unterarten Europas, Vorderasiens und Nordafrikas.-

Steinbachs Naturführer. - München.

CHARLIER, P., M. VAUTHEY (1997): Epipactis rhodanensis A. GEVAUDAN & K. ROBATSCH: une nouvelle espèce

confirmée pour la Suisse. - Saussurea 28: 67-75.

DELFORGE, P. (1994): Guide des orchidées d'Europe d'Afrique du Nord et du Proche-orient, 1. Auflage. - Lausanne.

DELFORGE, P. (2005): Guide des orchidées d'Europe d'Afrique du Nord et du Proche-orient. - Lausanne.

DI ANTONIO, M. & P. VEYA (2001): Epipactis stellifera Di Antonio & Veya, une nouvelle espèce décrite

du canton de Vaud (Suisse) - Candollea 56 (1): 203-205

HERMOSILLA, C. E., DEVILLERS-TERSCHUREN, J., DEVILLERS, P. (1999): Essai de synthèse du groupe d'Epipactis

phyllanthes, E. gracilis, E. persica et de sa représentation dans hêtraies subméditerranéennes

d'Italie, de Grèce, de France, d'Espagne et de Bulgarie - Naturalistes Belges, 80(3): 283-285, 292-310.

LANDWEHR, J. (1977): Wilde orchideeën van Europa.-'s-Graveland NL.

PETER, R. (2002): Gedanken zur Gattung Epipactis in der Schweiz - Ber. naturwiss. Ver. Wuppertal: 55: 189-251.

REINHARD, H. R., P. GÖLZ, R. PETER, H. WILDERMUTH (1991): Die Orchideen der Schweiz und angrenzender Gebiete.

- Egg ZH.

SCHMID, W. (1998): Orchideenkartierung in der Schweiz. - Jour. Eur. Orch. 30(4): 689-858.

SUNDERMANN, H. (1980): Europäische und mediterrane Orchideen. - Hildesheim.

VON ARX, B. & J. STOTZ (1995): Epipactis rhodanensis A. Gevaudan & K. Robatsch présent en Arve

Hélvetique?. - Saussurea 26: 51-56.

Dank

Ruedi Irniger für das Zeichnen der Verbreitungskarten nach der Kartei der AGEO (unten).

Verbreitung in der Schweiz (Stand 31.12.2005)

Epipactis distans

Epipactis neglecta

Epipactis placentina

Impressum & Datenschutz | Kontakt | Mail Webmaster | AGEO © 2024

Aktualisiert 03. 04. 2009

www.ageo.ch Der Ausdruck der umfangreichen Bildern ist deaktiviert.

www.ageo.ch Der Ausdruck der umfangreichen Bildern ist deaktiviert.  ausblenden

ausblenden